「なぜ不妊症は起こるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

妊娠を成功させるために、不妊症の原因を把握することは非常に重要です。

ここでは、不妊症の原因について詳しく解説します。

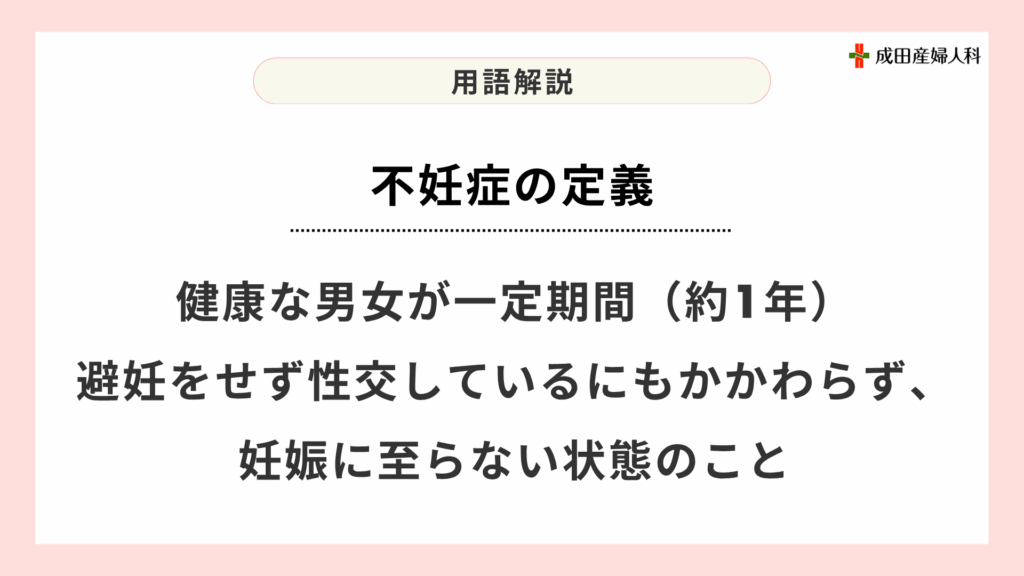

不妊症の定義

通常、避妊しない限り1年以内に80%、2年以内では90%は妊娠するといわれています。

20代をピークに、年齢が高くなるにつれ妊孕性は次第に低下します。体外受精を行っても36歳くらいから妊娠率は急速に低下し、40歳以上ではより一層顕著に低下します。流産の頻度も30代後半から高まってきます。

\不妊症を一人で抱え込まないで!/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

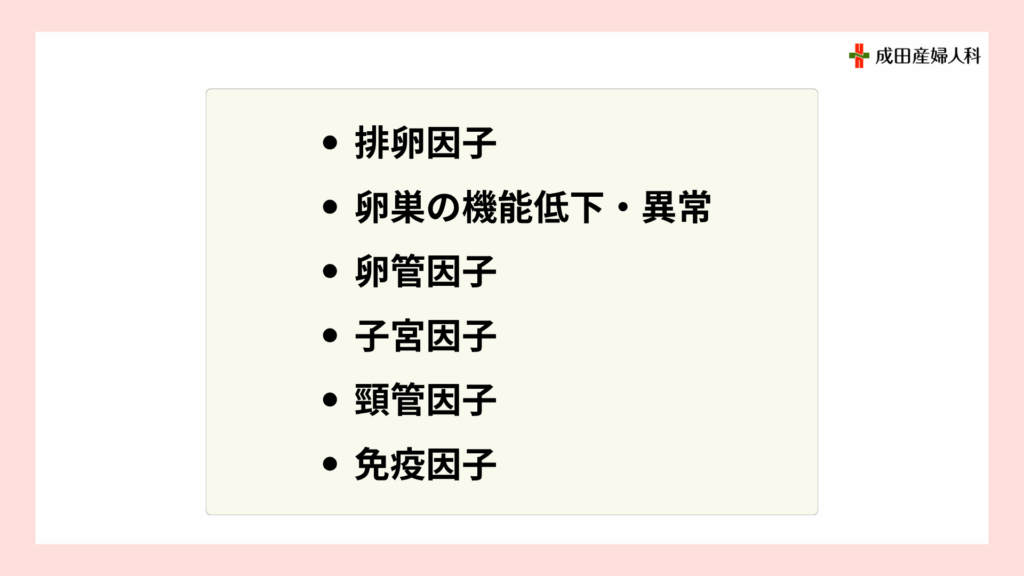

女性側の不妊症の原因

排卵因子

規則正しく排卵が起こると、規則正しく月経(生理)が発来します。一方、月経が不規則な場合は排卵がうまく起こっていない可能性があります。一般的には基礎体温がきっちり2相性になっていれば、排卵は起こっていると考えられます(ただし、一部例外もあります)。排卵因子の原因として、以下のような疾患が挙げられます。

視床下部―下垂体性排卵障害(中枢性)

体重の増減や激しいスポーツによる無排卵、過度なダイエットによって発生する可能性があります。

多嚢胞性卵巣(PCOS)

無排卵の原因として最も多いです。

慢性的な男性ホルモン過剰状態で、卵巣にたくさんの小嚢胞がみられます(ネックレスサイン)。月経周期が長くなったり、無月経になったりすることもあります。

卵巣の機能低下・異常

卵巣性無排卵

卵巣の中には卵子のもとである原始卵胞がたくさんあり、これが育って卵胞が破裂し、排卵が起こります。この原子卵胞が極端に少なくなり、排卵が起こりにくくなる状態を卵巣性無排卵といいます。卵巣の機能が下がっている状態です。血液検査でFSH(卵巣刺激ホルモン)の基礎値が高くなったり、AMH(抗ミューラー管ホルモン)の値が低くなったりします。

黄体機能不全

排卵が起こると黄体ホルモンが分泌され、基礎体温が上昇します。妊娠を継続するために必要な黄体ホルモンの分泌が不十分な状態を指します。

黄体化非破裂卵胞症候群(LUF)

卵胞が成長して排卵する時期になっても卵胞が破裂せず、排卵が起こらないまま、卵胞が黄体に変化することで起こります。基礎体温は2相性になるので排卵がおこっているように見えます。黄体化非破裂卵胞の起こる原因ははっきりしていませんが、卵巣周囲の癒着がある方は起こりやすいといわれています。

高プロラクチン血症

プロラクチンは乳汁分泌ホルモンともいわれます。出産すると脳下垂体からプロラクチンが大量に分泌され、母乳がでます。プロラクチンの値が高い間は排卵が起こらなくなります。

高プロラクチン血症とは、このプロラクチンが増加する状態です。無排卵や黄体機能不全の原因になります。自覚症状として乳汁分泌がみられる方もいますが、無症状の方も多いです。

診断方法としては、血液検査でプロラクチンの値を調べます。

甲状腺機能異常

甲状腺機能の異常には、甲状腺機能が亢進して分泌が過剰になる甲状腺機能亢進症と、低下して必要なホルモンが分泌されなくなる甲状腺機能低下症があります。どちらも無排卵症や流産の原因となります。診断方法としては、血液検査で甲状腺ホルモンや甲状腺刺激ホルモンを検査します。

卵管因子

卵管の狭窄(卵管の内腔が狭くなること)や、閉塞(卵管がつまること)が起こると、不妊となる可能性があります。また、周囲に癒着があって卵巣から飛び出す卵子をうまくキャッチできなくなったり、受精卵をうまく子宮まで運べなくなったりすることでも、不妊につながります。

原因としては卵管炎やクラミジア感染症、子宮内膜症が挙げられます。また、卵管留水腫(卵管采が閉塞し卵管内に液体が溜まること)も不妊の原因になります。

検査方法としては、子宮卵管造影検査(HSG)で卵管の異常がないかを確認します。

卵管の異常は、女性側の不妊原因で一番多い要因です。

子宮因子

・子宮筋腫

・子宮腺筋症

・先天性子宮形態異常(双角子宮、重複子宮、中隔子宮等)

・子宮内腔の癒着(アッシャーマン症候群)

・子宮内膜炎

・子宮内膜ポリープ

・子宮内膜の菲薄化

超音波検査や子宮卵管造影検査、子宮鏡検査、MRI検査などで診断します。

子宮筋腫が認められる場合、位置や大きさ、個数によっては手術を行うこともあります(開腹手術・腹腔鏡手術・子宮鏡下の手術)。

また内膜ポリープが認められる場合は、子宮鏡下での手術を行うことが多いです(子宮鏡下内膜ポリープ切除術)。

子宮内膜炎の場合は、子宮内の菌に合わせた抗生剤治療を行った後、子宮内の善玉菌であるラクトバチルスを増やすためのサプリメントを使用することが多いです。

頸管因子

子宮頚管炎

クラミジアや淋菌による頚管炎など、原因がわかっている場合にはそれに対する治療を行います。

頚管粘液分泌不全

排卵期になると、頚管粘液の量の増加、牽糸性の増加(伸びが良くなる)、無色透明化等の変化があります。また、クロミフェンを長期に内服していると、抗エストロゲン作用により、頸管粘液の分泌が悪くなったり、排卵期の正常な変化が起こりにくくなったりすることがあります。

免疫因子

免疫因子の不妊症は、何らかの原因により女性の体内に男性の精子に対する抗体(抗精子抗体)ができるために生じる可能性があります。また男性も、抗精子抗体をもっていることがあります。

\不妊症の原因を詳しく知りたい方は初診予約を/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

男性側の不妊症の原因

造精機能障害

先天性造精機能障害

| クラインフェルター症候群 | 通常、男性の性染色体はXYの2本ですが、クラインフェルター症候群ではXXYとX染色体が1本多くなっています。 |

| Y染色体微小欠失 | Y染色体の一部(AZF領域)が欠失している状態です。 |

| 先天性精路通過障害 | 精巣上体、精嚢腺、前立腺の先天的な欠損あるいは奇形により、精子が尿道まで到達できなくなる状態です。 |

| 停留精巣 | 通常であれば精巣は胎生期に後腹膜から陰嚢内に下降するのに対し、陰嚢内に降りていない状態をいいます。妊孕性の温存のためには2歳頃までに手術することが望ましいとされています。停留精巣の手術を大人までに行わなかった場合は、精巣機能障害が進行して男性不妊や精巣癌の原因になります。 |

精索静脈瘤

精索静脈瘤は、精巣から戻ってくる静脈に瘤ができ、流れが滞るために精巣の温度が上がって、精子の形成と運動率が悪くなる疾患です。

下垂体疾患

脳のなかの下垂体というホルモンを産生する臓器の疾患などにより、精巣を刺激するホルモンの分泌ができないと不妊症になります。

このようにさまざまな疾患で造精機能が障害されると、精液所見に以下のような各種異常が認められるようになります。

・無精子症、乏精子症(精子の数の問題)

・精子無力症(精子の動きの問題)

・奇形精子症(奇形のある精子が多い)

・精液過少症(精液の量が少ない)

生殖補助医療がまだ行われていない頃には、精液所見が極端に悪い重度の精子無力症や乏精子症の男性では、人工授精までの一般不妊治療ではなかなか妊娠しませんでした。しかし現在では顕微授精の進歩により、精子の数が極端に少ない、精子無力症がある、奇形精子が多いなどの場合でも、妊娠することが可能になってきました。

性機能障害

性機能障害には、性交時に有効な勃起がおこらず性行為がうまくいかない勃起障害(ED)や、性行為はできても膣内で射精できない膣内射精障害があります。心因的な要因が主であるといわれています。

性機能障害に対しては、薬物療法を行ったり、人工授精を行ったりして対応します。

精路通過障害

精巣で精子が作られているにもかかわらず、射精するまでの経路に異常があり、精子が尿道まで出てこられない状態のことをいいます。

以下のようなケースで発生します。

・先天性精路通過障害

・逆行性射精

・鼠経ヘルニア

・精管結紮術(パイプカット)後

\不妊症の原因を突き止めたい方は必ず見て/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

原因不明不妊とは

不妊症の検査を行っても明らかな原因を特定できないものを、原因不明不妊症といいます。

この中には、タイミング療法や人工授精などの一般不妊治療、体外受精を行うことにより妊娠できるものと、治療をステップアップしても妊娠を得られない難治性のものがあります。

スクリーニング検査を行っても結果に異常がでないこともあるので、原因検索を行いつつ、妊娠しなければ治療のステップアップを行っていきます。

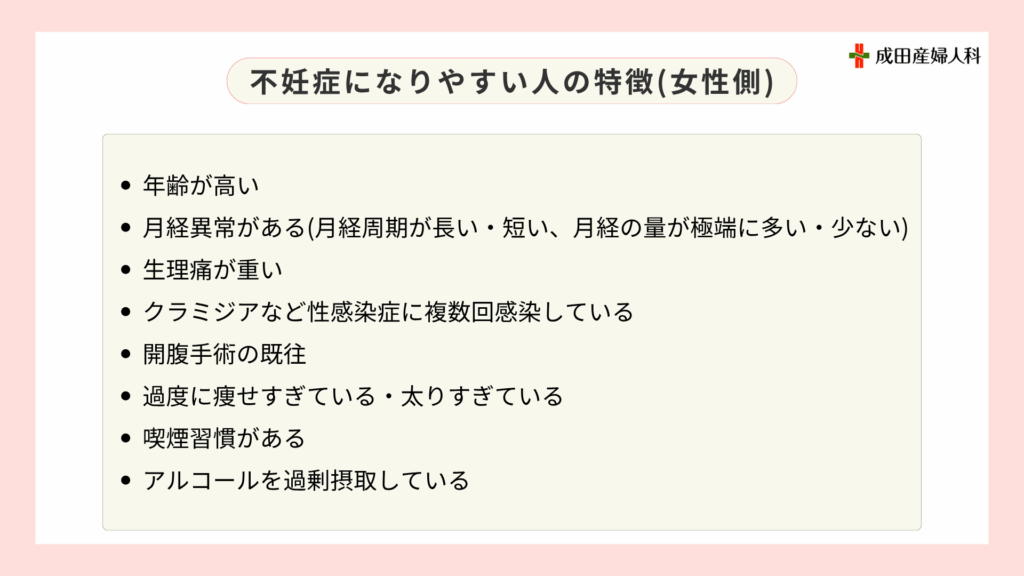

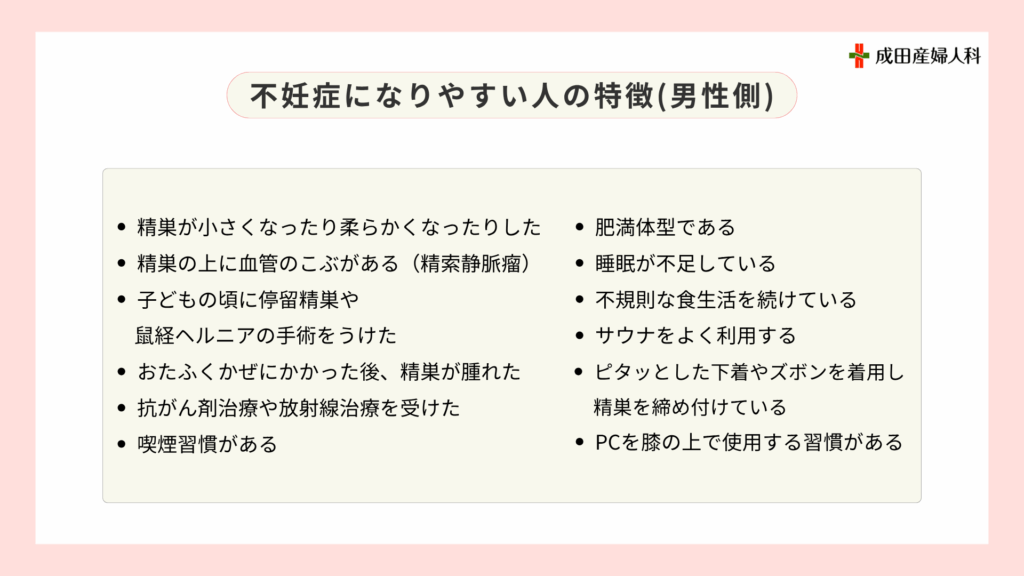

不妊症になりやすい人の特徴

\不妊治療の悩み・不安を解決/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

不妊症の原因を突き止めるには

なかなか子どもができない、排卵のタイミングがわからない等でお悩みの方は、まずは病院にお越しください。現在の状況を確認させていただき、それぞれの方に合わせた検査を提案させていただきます。

一般的には月経周期に合わせて、超音波検査や、ホルモンの値・卵巣年齢(AMH)等を測定する血液検査を行います。卵管の通過性を確認するために子宮卵管造影検査(HSG)も行います。不妊原因の半数は男性側にあると言われているため、精液検査も必要です。

原因の検索を行いながら、どの検査・治療を行っていくのか個別に相談していきます。

当院の不妊治療について

<当院の特徴>

・手術療法も含めた幅広い高度な不妊治療を行える

・体外受精の豊富な実績がある

・先進医療にも対応している

・不妊治療だけでなく婦人科診療も行っている

不妊症の原因検索という観点では、一般的な不妊検査(血液検査や超音波検査、子宮卵管造影など)に加え、必要に応じて子宮鏡検査や子宮鏡手術、腹腔鏡手術等も行うことができます。また婦人科診療も行っているため、不妊治療に通いながら、がん検診や月経・おりもののトラブル等、通常の婦人科診療も同時に行うことが可能です。

\不妊症は早めの治療が特に重要/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら