「不妊治療を行うにあたり、どのようなリスクがあるか知っておきたい」と考える方もいるでしょう。

不妊治療には少なからずリスクが伴うため、あらかじめ知っておくことが大切です。

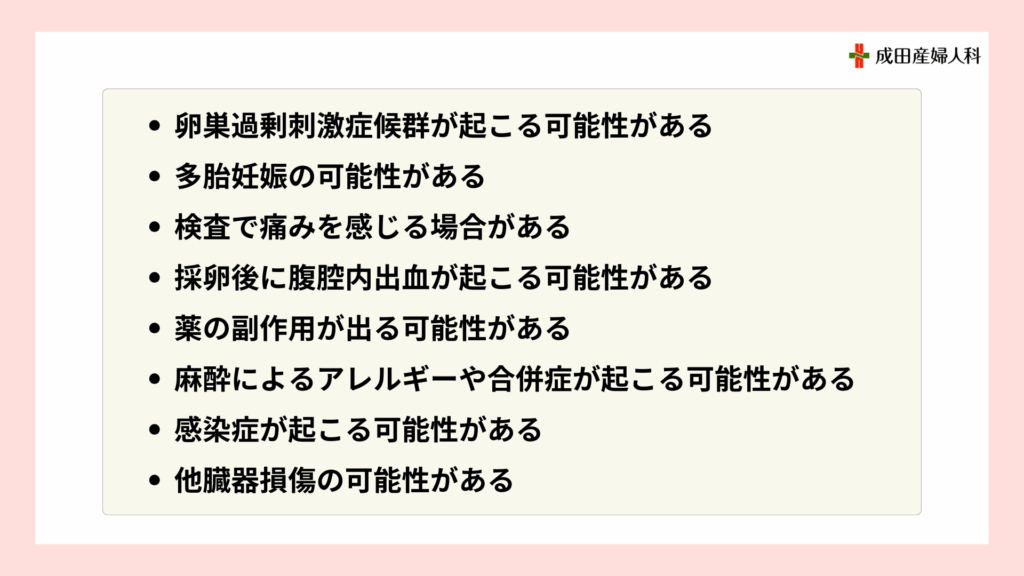

ここでは、不妊治療における体外受精のリスクについて解説します。

不妊治療における体外受精のリスク

卵巣過剰刺激症候群が起こる可能性がある

卵巣過剰刺激症候群(OHSS: Ovarian Hyperstimulation Syndrome)は、体外受精を受ける際に注意しなければならない最重要の合併症です。主に不妊治療の一環として複数個の卵子を得るために卵巣刺激を行う際に、卵巣が過度に反応してしまうことで発生します。軽度の場合は比較的安全ですが、重症化すると命に関わる可能性があるため注意が必要です。

具体的には、排卵誘発剤(特にゴナドトロピンと呼ばれるホルモン剤)を使用すると、卵巣が刺激されて多くの卵胞が成長します。多く卵胞が成長することで、卵巣が通常よりも大きくなり、血管透過性が増して体液が血管外へと漏れやすくなるのです。正常以上に卵巣が反応すると、卵巣に複数個の卵子が発育するため誰でもある程度の卵巣腫大が起こりますが、人によっては採卵後も卵巣腫大が継続します。その結果、腹部や胸部に体液がたまり、さまざまな症状を引き起こします。

原因

| 排卵誘発剤の使用 | 多くの卵子を得るために注射するゴナドトロピン(hCGやFSHなど)は、卵巣を刺激して卵胞を成長させますが、過剰に反応すると卵巣が腫れて、OHSSを発症することがあります。 |

| hCG注射 | hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)は排卵を促すために使用されますが、体液のバランスに影響を与えやすく、OHSSの引き金となることがあります。 |

| 体質や特定のリスク因子 | AMH(抗ミュラリアンホルモン、抗ミュラー管ホルモン)の値が高い方、若年、低体重、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の女性、卵巣刺激によるエストロゲン値が高い場合、または多くの卵胞が育っている場合にOHSSが発症しやすい傾向があります |

症状

・軽症の場合:腹痛や膨満感などがあります。

・重症の場合:大量の体液が腹腔内にたまり、急性の腹部痛、嘔吐、血栓症、呼吸困難など、命に関わる合併症を引き起こす可能性もあります。

危険性

| 腹部膨満感・痛み | 卵巣の腫れにより腹水(腹腔内の液体)が溜まることで腹部が膨れ、痛みが発生することがあります。これにより、食欲不振や吐き気が生じることもあります。 |

| 血栓症 | OHSSにより体液が血管外へ流出すると、血液が濃縮されて血栓ができやすくなり、深部静脈血栓症(DVT)や肺血栓塞栓症といった血栓症のリスクが増加します。これらは重篤な場合、命に関わることがあります。 |

| 腎機能障害 | 重症化すると尿の排出が減少し、体内の水分バランスが乱れ、腎臓に負担がかかるため、腎機能が低下することがあります。 |

| 呼吸困難 | 腹水や胸水が溜まることで肺が圧迫され、呼吸が苦しくなることがあります。特に、胸水が溜まる場合は呼吸困難が強くなります。 |

| 肝機能障害 | 腹水がたまると肝臓に負担がかかり、肝機能障害が生じることもあります。 |

| ショック | 重症OHSSでは血液循環が悪化し、低血圧やショックを引き起こすこともあります。これは生命を脅かす状態であり、迅速な治療が求められます。 |

回避または軽減するための方法

| 適切な薬剤の選択と用量の調整 | 医師は、個々の患者さんのAMH値、年齢や体質、それまで行われた治療での卵巣の反応を考慮して、刺激法や薬剤の調整を行います。 高刺激よりも低刺激のプロトコールを選択することも、リスクを軽減する手段です。 |

| 慎重なモニタリング | 排卵誘発期間中、医師は超音波検査やホルモン値(特にエストロゲン)の測定を随時行い、卵巣の状態をチェックします。卵胞が過剰に成長したり、ホルモン値が急上昇する場合は、投薬を減らしたり中断することがあります(コースティング法といいます)。 |

| GnRHアンタゴニストの使用 | 排卵誘発の方法として、GnRHアンタゴニストを使用するとOHSSのリスクが低下するとされています。特に、排卵を促すためのトリガー薬としてhCGではなくGnRHアゴニストを使用することで、OHSSのリスクを軽減できます。 |

| 受精卵の凍結と移植の延期 | 最近は新鮮胚移植周期が減少し、凍結融解胚移植周期が増えていますが、卵巣が過剰に刺激された場合、すぐに新鮮胚移植を行わず、受精卵を凍結保存して、卵巣が落ち着いてから次の周期以降に移植を行う方法も効果的です。これにより、妊娠初期に起こるOHSSの重症化を回避できます。 |

| 体液管理と十分な水分補給 | 軽度のOHSSの症状が出た場合、適切な水分補給や塩分の摂取を意識することで、症状の重症化を抑えられることがあります。ただし、医師の指示のもとで行うことが重要です。 |

| 適切な休息と活動の調整 | 激しい運動を控えて適切に休息を取ることで、重症化のリスクを下げることができます。症状が進んだ場合には入院による管理が必要になることもあります。 |

| 医師と密な連携 | 採卵後、お腹がはる、尿量が低下するなどの症状が気になるときは医師に報告し、適切な対応を受けましょう。 |

多胎妊娠の可能性がある

不妊治療において多胎妊娠(双子や三つ子などの妊娠)が発生する確率は、治療方法によって異なります。

多胎妊娠は母体や胎児にリスクを伴うことがあるため、近年では単胚移植の推奨が広がっています。医師と相談しながら、リスクを抑えた治療計画を立てることが大切です。

排卵誘発法(クロミフェン、レトロゾールやゴナドトロピンなど)

排卵誘発法では、卵巣を刺激して複数の卵胞を育てるため、多胎妊娠の可能性が高まります。

・クロミフェン療法:多胎妊娠の確率は約5~10%。

・レトロゾール療法:多胎率はクロミッドとほぼ同様。

・ゴナドトロピン療法:多胎妊娠の確率は約10~30%。特に、ゴナドトロピンを使う場合、より強い卵巣刺激がかかるため多胎率が高まります。

人工授精(IUI)

人工授精自体の多胎妊娠のリスクは低いですが、排卵誘発と併用することが多いため、結果として多胎の可能性が高くなります。

・多胎妊娠の確率は約5~15%。

体外受精(IVF)

体外受精では、複数の胚を移植することで多胎妊娠のリスクが生じます。移植する胚の数を減らすことでリスクを抑えることが可能です。

・一般的な2胚移植の場合、多胎妊娠の確率は約20~30%。

・単胚移植を行う場合、多胎妊娠の確率は5%未満まで低下します。

顕微授精(ICSI)

ICSIも体外受精の一種で、胚移植数によって多胎妊娠のリスクが変わります。

検査で痛みを感じる場合がある

不妊治療における検査は、種類によって痛みや不快感の程度が異なります。

超音波検査(経腟超音波)

痛みの程度:軽度

詳細:経腟超音波では、膣内に細いプローブを挿入して子宮や卵巣の状態を確認します。多くの方にとっては、少しの圧迫感や違和感程度で済む場合が多いですが、緊張していると少し痛みを感じることもあります。

子宮卵管造影(HSG)

痛みの程度:中度から強度

詳細:造影剤を子宮に注入し、X線で卵管の通りを確認する検査です。注入時に強い圧迫感や痛みを感じる人が多く、特に卵管に詰まりがある場合は痛みが増すことがあります。検査後、軽い出血や下腹部痛が続く場合もありますが、数日で治まることが一般的です。

子宮鏡検査

痛みの程度:軽度から中度

詳細:子宮の内部をカメラで観察する検査で、一般的には腟から細いカメラを挿入します。違和感や軽い痛みを感じることがあります。

排卵誘発剤の注射や採血

痛みの程度:軽度

詳細:ホルモンバランスや卵胞の成長を確認するための注射や採血です。注射の際に軽い痛みがありますが、短時間で終わるため、一般的には強い痛みを感じることは少ないです。

不妊治療の検査は、検査内容や体質、緊張の程度によって痛みの感じ方が異なります。不安な場合は、医師や看護師に事前に相談しておくと、痛みを軽減する方法についてアドバイスをもらえることが多いです。

採卵後に腹腔内出血が起こる可能性がある

採卵後に腹腔内出血が起こる可能性はあります。ただし、これは比較的稀な合併症です。採卵は卵巣に針を刺して卵胞から卵子を採取する手技で、針を刺した際に卵巣表面の小さな血管が傷ついた場合、出血が起こることがあります。

腹腔内出血のリスク要因

・多くの卵胞を採取:刺入回数が増えるとリスクが高まります。

・血液凝固異常:出血しやすい体質や抗凝固薬の使用中。採卵術の前に薬剤を休薬する必要がありますのでご相談ください。

・過去の腹腔内手術や癒着:解剖学的な変化により腹腔内の血管を傷つける可能性があります。

腹腔内出血の症状

・腹痛:採卵後の腹痛が通常よりも激しい、または持続します。

・貧血症状:めまい、顔面蒼白、動悸。

・腹部膨満感:出血が多い場合には腹腔内に血液がたまり、腹部膨満感を感じることがあります。

対応方法

・軽度の場合は、安静と経過観察で自然に治癒することが多いです。

・重度の場合(例: 血圧低下、急激な貧血)は、緊急処置が必要になることがあります。内視鏡手術で出血箇所を止血することもあります。

予防

・採卵前に血液凝固状態を確認しています。

・リスクがあると判断された患者さんは採卵後の診察、経過観察を徹底しますが、それでも心配な時はいつでも相談してください。

薬の副作用が出る可能性がある

排卵誘発剤やホルモン補充剤は、不妊治療やホルモンバランスの調整のために用いられますが、使用にあたっていくつかの副作用があることが知られています。

排卵誘発剤の副作用

排卵誘発剤には、クロミフェン(クロミッド)やゴナドトロピンといった薬剤が使用されます。これらは卵巣に刺激を与え、排卵を促進する働きがありますが、副作用も生じることがあります。

| 腹痛・腹部膨満感 | 卵巣が刺激されて腫れたり、大きくなったりするため、下腹部の痛みや膨満感が生じることがあります。 |

| 多胎妊娠のリスク | 排卵誘発剤により排卵が増えると、多胎(双子や三つ子など)妊娠のリスクが高まることがあります。体外受精以外の卵巣刺激で3個以上の卵子が排卵しそうな場合は、その周期の治療(タイミングや人工授精など)を取りやめることもあります。 |

| 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) | 排卵誘発剤によって卵巣が過剰に刺激されると、卵巣が腫れたり、腹水や胸水がたまるOHSSを発症することがあります。重症化すると入院が必要になることもあります。 |

| ホルモンバランスの乱れ | 排卵誘発剤により体内のホルモンバランスが変動し、不正出血や月経不順などが起こることがあります。 |

ホルモン補充剤の副作用

ホルモン補充療法で投与される製剤は現在、天然型と呼ばれ体の中にあるものとほとんど同じ構造式であり、副作用は軽減されています。しかし、どんな薬も万人に副作用が起こらないわけではなく、皮膚の掻痒感や皮疹などが稀に起こります。

また大量のエストロゲン製剤は血液を固まりやすくする作用もあるため注意が必要ですが、実際は血中濃度を測りながら投与しますので、このような重篤な副作用は稀です。

麻酔によるアレルギーや合併症が起こる可能性がある

麻酔にアレルギーや合併症のリスクがある理由は、麻酔薬が人体にとって異物であるため、免疫反応が起こる可能性や、体内のさまざまな機能に影響を与える可能性があるからです。麻酔のリスクは一般的には低いですが、体質や既往歴によってリスクが変動することがあります。

アレルギー反応

麻酔薬に対するアレルギーは稀ですが、可能性はゼロではありません。麻酔薬の成分に対して免疫系が過剰に反応すると、アナフィラキシーなどのアレルギー反応が起こることがあります。

合併症のリスク

麻酔は中枢神経や心肺機能などの重要なシステムに作用するため、副作用や合併症が生じる可能性もあります。一般的な合併症として、血圧の低下や呼吸抑制、吐き気・嘔吐、心拍数の変動などが挙げられます。

感染症が起こる可能性がある

不妊治療における感染症の原因

| 子宮内操作 | 体外受精(IVF)や人工授精などを行う場合、腟内の洗浄をしますが、無菌ではないため感染リスクを100%防ぐことはできません。特に人工授精では精液内の細菌を完全に除去することはできないため、予防的に抗生剤を服用していただきます。 |

| 採卵や移植手術 | 採卵や胚移植といった手術では、清潔操作を行ってもごく稀に骨盤腹膜炎などの感染症のリスクがあります。これは患者さん自身が元々罹患している子宮内膜症や腹膜炎の既往が関係していると考えられますので、当てはまる患者さんには特に慎重な対応をします。 |

| 感染リスクのある疾患や薬剤使用 | 不妊治療中に感染リスクを高める疾患(たとえば、クラミジアや淋菌などの性感染症)や免疫抑制作用のある薬剤を使用することも、感染のリスクを上げる一因です。 |

感染症リスクの高さについて

不妊治療における感染症のリスクは、一般的に低いとされています。当院でも、衛生管理を徹底しているため、感染症の発生率は低く抑えられています。ただし、以下の要因によっては感染のリスクがわずかに高まることがあります。

| 免疫力の低下 | ホルモン治療やストレスによって免疫力が低下すると、感染しやすくなる場合があります。 |

| 手技の複雑さ | 複雑な治療を行う場合や、何度も処置を繰り返す場合は、わずかにリスクが高まる可能性があります。 |

| 基礎疾患 | 糖尿病や自己免疫疾患など、基礎疾患を持つ人は、感染リスクがやや高くなることがあるため、慎重な管理が求められます。 |

対策

感染症のリスクを下げるために、消毒や衛生管理を徹底し、事前に抗生物質を使用することもあります。また、患者様自身も清潔を心がけ、感染リスクを抑えるための指示に従うことが重要です。 不妊治療における感染症のリスクは比較的低いですが、事前にリスクについて理解し、医師と相談することが大切です。

卵巣刺激で一時的に太ったりむくんだりする可能性がある

卵巣刺激により一時的に体重が増えたり、浮腫んだりすることがあります。卵巣刺激は、ホルモン剤(通常、ゴナドトロピンやクロミフェンなど)を使用して卵巣を刺激し、複数の卵胞を育てる治療法ですが、ホルモンの変動により以下のような体の変化が起こることがあります。

浮腫(むくみ)

女性ホルモンの影響で体内の水分が保持されやすくなり、顔や手足などがむくむことがあります。

体重の増加

水分保持やホルモンの影響により、実際の体重が増えることがありますが、これは一時的なものであることが多いです。

食欲の変化

ホルモンバランスの変化が、食欲に影響を与えることもあります。

多くの場合、治療が終わればホルモンレベルが安定し、むくみや体重増加は自然に解消されることが多いですが、気になる場合は担当医に相談するとよいでしょう。

他臓器損傷の可能性がある

不妊治療が直接的に多臓器不全を引き起こすことは非常に稀ですが、特定の治療法にてまれに重篤な副作用が現れることがあります。採卵術は経腟超音波下で行われる比較的安全な手術ですが、腹腔内に癒着がある患者さんではごく稀に腸管損傷や血管損傷を起こす可能性があります。

\治療前に知っておきたい。体外受精の基礎/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

不妊治療で体外受精を実施すると先天異常のリスクは増加する?

体外受精(IVF)を含む不妊治療は、いくつかの研究で先天異常のリスクがわずかに増加する可能性があると報告されていますが、その増加率は一般的に小さいとされています。

具体的には、IVFや顕微授精(ICSI)などの補助生殖技術(ART)で生まれた子どもにおける先天異常のリスクは、自然妊娠に比べて1.3倍ほど高いとするデータがあります。 ただし、リスクが高くなる原因としては、ART自体の影響だけでなく、不妊に関連する親の年齢や健康状態、不妊の原因なども考慮されます。また、技術の進歩や医療の質の向上により、先天異常のリスクは以前に比べて減少しつつあります。

具体的なリスクや最新のデータについては、担当の医師や専門家と相談することが大切です。また、ARTのリスクを把握した上で、十分なサポートとケアを受けることが重要です。

\先天異常のリスクをもっと知りたい方へ/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

不妊治療で体外受精を選択する際に知っておきたいこと

成功率は精子の状態にも依存する

不妊治療の成功率は精子の状態にも大きく依存します。精子の量や運動率(どれだけ活発に動けるか)、形態(正常な形をしている精子の割合)などが、治療の成功に関わる重要な要素です。

例えば、精子の運動率や数が低い場合、自然妊娠が難しいことがありますが、人工授精(AIH)や体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)といった方法を使うことで妊娠の可能性を高められます。しかし、精子の質が非常に悪い場合には、顕微授精が必要になることが多いです。 また、精子のDNAの質も妊娠や出産に影響を与える可能性があり、DNAの損傷が多い精子は受精や胚の発育に影響を及ぼすことがあります。そのため、不妊治療を行う際には精液検査を行い、精子の質を確認することが一般的です。

加齢とともは成功率が下がる

不妊治療の成功率は加齢とともに下がる傾向にあります。特に女性の年齢が高くなると、卵巣の機能が低下し、卵子の数や質も低下するため、妊娠しにくくなります。一般的に、30代後半から40代にかけて成功率が低下しやすく、40歳を過ぎるとさらに妊娠が難しくなるとされています。

男性の場合も、加齢に伴って精子の質が低下することがわかっており、不妊に影響を与えることがありますが、女性ほど急激ではないと考えられています。

不妊治療の成功率には、年齢のほかにも、治療法や体質、生活習慣などの要因も影響を及ぼすため、医師と相談しながら進めることが重要です。

\忙しい方向け よくあるお悩み解決10分動画/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

不妊治療のリスクが不安な場合は当院にご相談ください

不妊治療のリスクについての不安はたくさんあると思います。治療には身体的・精神的な負担が伴うこともあり、リスクや副作用についてしっかり理解しておくことが大切です。

不安な気持ちは自然なことです。医師にリスクについてしっかり質問したり、サポートを求めたりして、納得したうえで治療を進めてください。また、不安な気持ちを理解してくれるスタッフやカウンセラーと話すのも役立つかもしれません。

当院ではカウンセリングを行っていますので、お気軽に是非ご相談ください。