「不妊治療を始めるかどうか迷っているけど、具体的にどれくらいの確率で成功するの?」とお考えではありませんか?

一口に不妊治療といってもさまざまなアプローチがあり、どのように進めていくかによって成功率は変わってきます。

ここでは、不妊治療のステップごとの成功率を紹介します。

不妊治療の成功率

タイミング指導の妊娠成功率

健康上問題のない男女が、排卵日付近で性交を行った場合の妊娠成功率は、女性の年齢にもよりますが1周期あたり20~25%程度と言われています。不妊症でないご夫婦なら半年後には約80%、1年後には約90%の確率で妊娠することになります。

排卵日と性交のタイミングが合っているのに妊娠しない場合は、早めに治療のステップアップや、必要な検査を行ったほうが良いと考えられます。

人工授精の妊娠成功率

人工授精1回あたりの妊娠成功率は5~10%程度です。

人工授精は、軽度の男性不妊や性交障害のあるご夫婦には適切な治療ですが、重度の男性不妊や卵管が閉塞している場合は適切ではありません。

排卵誘発剤を併用することにより複数個の排卵を促し妊娠成功率を上げることも期待できますが、多胎妊娠の可能性も高まるため注意が必要です。

6回目までに妊娠される方が多く、それ以上の回数行っても妊娠はあまり期待できません。

3〜6回を目安に治療のステップアップを検討しましょう。

体外受精・顕微授精の妊娠成功率

体外受精・顕微授精の妊娠成功率は女性の年齢による影響が大きいです。34~35歳を境に妊娠成功率は徐々に低下し、43歳以上では著しく低下します。

日本産婦人科学会より報告されているARTデータブック(日本全体の高度生殖医療の成績)によると、年齢別の妊娠成功率および出産率は以下のようになっています。途中で流産してしまう確率は、高齢になるほど高くなっていきます。

| 年齢 | 胚移植あたりの妊娠成功率 | 出産率 |

| 20歳~34歳 | 45~50% | 35~40% |

| 35歳~39歳 | 35~40% | 25~30% |

| 40歳~43歳 | 25%前後 | 15%前後 |

| 44歳以上 | 10%未満 | 5%未満 |

\自分のペースで不妊治療を進めたい方へ/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

不妊治療の成功率を上げるには体外受精と顕微授精のどちらを選択すべき?

体外受精には、大きく分けて「媒精」(俗に言われている「ふりかけ法」)と「顕微授精」の2種類があります。

媒精(ばいせい)とは、精子調整後の良好な運動精子と卵子を一緒に培養し、精子の力で受精を果たしてもらう自然に近い方法です。媒精の正常受精率は平均60~70%ですが、運動精子数が少ない場合や受精障害があると受精卵が得られないこともあります。

顕微授精(けんびじゅせい)とは、倒立顕微鏡下で培養士が形態・運動性の良好な1匹の精子を選別し、細いガラスのピペットで、固定した成熟卵子に直接注入する方法です。顕微授精の正常受精率は平均70~80%です。以下のような場合は、顕微授精が有効です。

・精液所見が不良な男性不妊症の方

・精子調整後の運動精子数が少ない場合

・抗精子抗体陽性で、媒精では受精が困難と予測される場合

・過去の体外受精で受精障害があった場合

・多精子受精が高率であった場合

顕微授精は、培養士が顕微鏡下で確認しながら卵細胞質内に1つの精子を確実に注入します。そのため顕微授精の受精率は、媒精と比べて高い傾向にあります。ただし、その後の発育や胚盤胞発生率、良好胚獲得率などは、精子本来の力で受精した媒精の胚よりも低い傾向にあります。

どちらを選ぶべきかは個々の状況によりますので、診察で相談して決めていきます。精液所見が変動する方は、採卵当日の精液所見で相談の上、決定します。精子数に問題がなく卵子数が多い初めての採卵の方は、どちらか一方に決めるのではなく、受精障害がある可能性もふまえ、体外受精と顕微授精の両方を行うsplit法を選択していただくことができます。

\顕微受精の必要性を知りたい方は動画をチェック/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

体外受精・顕微授精の成功率を上げるには凍結融解胚移植を選択すべき?

移植には「新鮮胚移植」と「凍結融解胚移植」があります。

新鮮胚移植は、採卵した周期に移植する方法です。胚移植から妊娠判定まで1周期で終わります。しかし、以下のような懸念があります。

・採卵のための卵巣刺激によりホルモン値のバランスが崩れる

・子宮内膜が薄くなる

・妊娠するためのホルモン値がズレてしまう

また、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の発症のリスクもあります。

一方、凍結融解胚移植は、受精卵を凍結し採卵周期とは別の周期に移植する方法です。そのため、最低でも2周期必要となり、時間、通院回数、費用などが余分にかかります。しかし、移植のタイミングを調整しやすく、選別された良好な胚を移植するため、成功率が高くなっています。2021年日本産科婦人科学会発表のARTデータブックによると、凍結融解胚移植での妊娠率は36.9%、新鮮胚移植での妊娠率は21.2%です。また現在、日本では全体外受精出生児のうち、凍結融解胚移植で生まれた赤ちゃんが90%以上となっています。

しかし、個々の状況によって適した方法が異なりますので、医師と相談の上、最適な方法を選択することをお勧めします。

女性の年齢と妊孕力の関係

画像出典:一般社団法人日本生殖医学会「Q22.女性の加齢は不妊症にどんな影響を与えるのですか?」

妊孕力は、女性が妊娠する力を表します。20代が最も高く、30代で下がり始め、40代で急激に低下します。年齢が若ければ若いほど妊孕力が高いため、治療を始めるのは早ければ早い方が良いです。

\体外受精の費用は約〇〇万円?/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

加齢とともに不妊治療の成功率が下がる理由

卵子の数が低下するから

卵子は卵巣内の原始卵胞という細胞がもとになって作られます。原始卵胞は、妊娠5~6か月くらいの胎児のときが一番数が多く、約700万個存在しています。その後増えることはなく、この数をピークに自然に減少し、出生時には約200万個程度になります。月経を迎える頃には約20~30万個になり、1回の月経周期ごとに約1,000個ずつ原始卵胞が減少していきます。妊娠の可能性が低下しはじめる35歳頃には、原始卵胞の数は2~3万個しか残っていません。

体外受精をする場合には過排卵刺激を行うことが多く、1回の採卵で複数の卵子を獲得することを目指します。原始卵胞数が減れば得られる卵子の数は減少します。残っている原始卵胞が多いときに治療をスタートすることは、より早く妊娠、出産に到達する可能性が高いといえます。

卵子の質が低下するから

原始卵胞は女性がお母さんのおなかの中にいる胎児のときに作られるもので、生まれてから新たに作られることはありません。そのため卵子の年齢=排卵時の実年齢となり、加齢の影響を受けるのは避けられません。

また年月が経つにつれ、子宮や卵巣の病気が発症することや、偏った食事、喫煙、過剰なストレスなどの影響を受けることも、卵子を老化させる要因になります。

卵子が老化すると、受精するために必要な減数分裂という生殖細胞特有の細胞分裂が、正しく行われない確率が高くなります。正しい減数分裂が行われないと、受精しても胚が分割しない、分割しても着床しないといったリスクがあるのに加え、着床しても流産してしまいます。また、生まれたとしても、赤ちゃんの先天異常に繋がります。他にも、老化は卵子の形態や細胞膜の硬さなどにも影響があるといわれており、形態不良卵子は受精率の低下にも繋がります。

母体の既往症のリスクが増加するから

年齢を重ねるにつれ、病気にかかるリスクも高くなっていきます。妊娠に影響のある病気には、子宮内膜症、性感染症、子宮筋腫、肥満などがあります。

子宮内膜症

子宮内膜症は、症状が悪化することにより腹腔内の癒着をおこし、卵管が卵子を取り込むことを阻害したり、卵管を閉塞させてしまうこともあります。また卵巣にチョコレート嚢腫ができることにより、正常な卵巣組織が少なくなり、原始卵胞数を減らす原因にもなります。卵巣機能が低下するため、育つ卵子の質を下げてしまうこともあるといわれています。

性感染症

クラミジア感染症や淋菌感染症などの性感染症にかかったことのある方や、骨盤腹膜炎になったことのある方は、卵管が閉塞してしまうことがあります。閉塞した卵管に水が溜まり卵管水腫になっている方は、子宮に受精卵を移植しても着床が阻害され、妊娠率が低くなります。

子宮筋腫

子宮筋腫は子宮にできる良性の腫瘍ですが、小さなものや位置によっては妊娠にあまり影響を与えません。しかし、大きくなったものや子宮の内膜を圧迫するような場所にできたものは、受精卵の着床を妨げることがあります。また、妊娠後に流早産を起こす原因にもなります。

肥満

肥満による妊娠への影響は主に月経不順や排卵障害で、卵巣刺激方法を選択する場合でも、薬の量の調整が難しくなることがあります。特に妊娠した後への影響が大きく、標準体重の方と比べると流早産率が高くなったり、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群になるリスクが高くなります。これらは、母子ともに命の危険がある状態にもなりえます。また、おなかの中で赤ちゃんが大きくなりすぎてしまい帝王切開でしか出産できなくなったり、赤ちゃんが先天性奇形になるリスクも高くなります。

\不妊治療について1から知るには/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

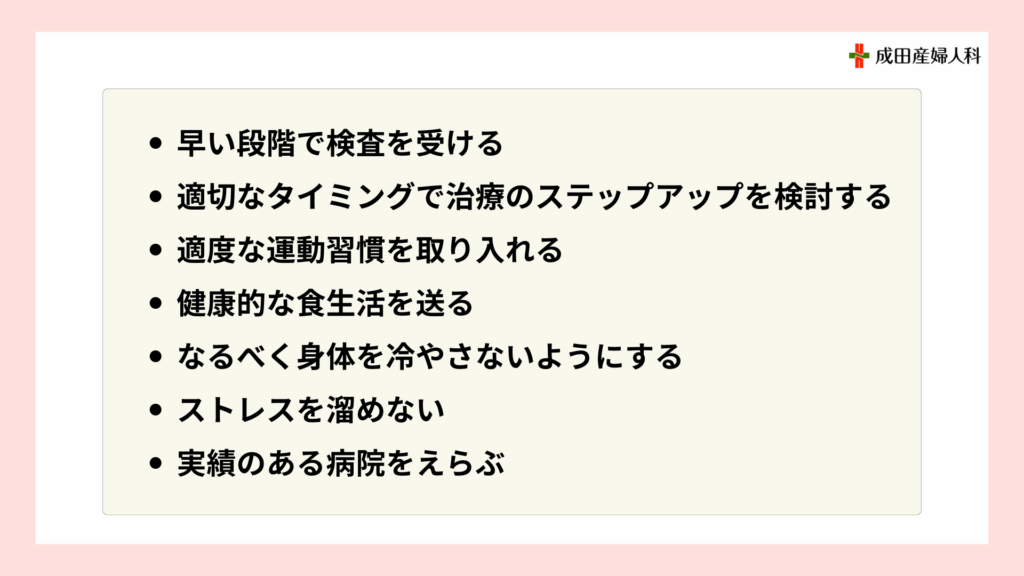

不妊治療の成功率を上げるには

早い段階で検査を受ける

性交をすればすぐに赤ちゃんができるというわけではありません。健康なカップルでも妊娠するチャンスは月に1回しかありません。

女性側であれば、ホルモンバランスが正常か、排卵が起こっているか、残っている原始卵胞の数は年齢相応か、卵管が通過しているかどうかなどが妊娠成功率に関係します。男性側であれば、精子の数が妊娠可能な数あるのか、質は良いかなどが関係します。

不妊原因は女性と男性のどちらか、もしくは両方にあることもあり、その割合は半々です。女性側だけではなく男性側にも早めに検査をしてもらうことをおすすめします。

適切なタイミングで治療のステップアップを検討する

不妊治療は、検査によって妊娠できない原因を確認し、最も負担の少ない治療から開始します。ステップアップ治療では、ある治療を一定の期間行っても妊娠しない場合は次の治療に移り、段階的に治療方法を変えていきます。

一般的には、

①タイミング法

②人工授精(IUI)

③体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)

のように進めていきます。不妊原因によっては①②を行わずに、③からスタートする場合もあります。①②の治療でうまくいく場合、ほとんどは6周期以内に妊娠が成立することが多いため、6周期を目安に次の治療に移り、より若い年齢での妊娠を目指しましょう。

適度な運動習慣を取り入れる

適度な運動をすると基礎代謝が上がり血流が改善され、生殖機能にも良い影響を与えます。また基礎代謝があがることにより、肥満になりにくくなります。

ただし、肥満だけではなく、痩せすぎもホルモンバランスが崩れ、妊娠率を下げる要因になります。激しい運動を継続し、大幅な減量を目指すのは避けるべきです。

妊活に良い影響を与える適度な運動には、ウォーキング、ストレッチ、ヨガなどがあげられます。

少し汗をかく程度の運動量で毎日30分程度、継続しておこなうと効果的です。ストレッチやヨガは、自律神経を整えてストレスを軽減するほか、血流の改善にも効果があります。

健康的な食生活を送る

妊活においては、健康的な体であることが大事です。健康的な体を作るためには、1日3食、栄養バランスの良い食事をとりましょう。

体の組織や体内のホルモンを作るのに重要な働きをするたんぱく質や、妊娠に必要なビタミンD、葉酸、鉄分、亜鉛などは積極的に取り入れることが推奨されます。酸化ストレスは卵子や精子に悪い影響を与えるといわれているので、ビタミンC、ビタミンE、β-カロテンなどの抗酸化作用のある栄養素をとると良いでしょう。

食事のみでは十分に摂取するのが難しい場合には、サプリなどもうまく活用してださい。特に妊娠を望む女性は、妊娠を計画する少なくとも2ヶ月前から葉酸を一日400μg摂取することで、赤ちゃんの神経管異常を防ぐことが知られています。葉酸400μgを食事だけで摂取するのは簡単ではないため、サプリメントが手助けとなります。

控えたほうがいいものは糖質です。エネルギー源としては大事な栄養素ですが、過剰にとりすぎると卵子の質を下げ、不妊症や不育症につながることもあります。

健康的な体を作ることは、卵子の質を保ち妊娠しやすい体を作ることに繋がります。

なるべく身体を冷やさないようにする

女性の体の冷えは、妊活中、妊娠中、産後に様々な悪影響を及ぼすといわれています。冷えにより血流が悪くなると、子宮や卵巣の機能が低下してホルモンバランスが崩れたり、血液が固まりやすくなるため子宮内膜の病気などにつながることがあります。その結果、妊娠しにくい体になってしまうリスクが高まります。

体の冷えを避けるためにも、バランスの良い食事をとることが大事です。また、生野菜のサラダやフルーツなどは体を冷やしますので、なるべく加熱などをして温かくして食べるのがおすすめです。冷たい飲み物も避け、常温か温めた状態で飲むようにしましょう。体を温める効果のあるショウガや、カプサイシンを多く含む唐辛子なども食事にうまく取り入れると良いでしょう。

生活習慣では、薄着はせず体温を下げないように温かい靴下をはいたり、腹巻をしたりするのがおすすめです。寒い場所に長時間いることは避けましょう。

お風呂はシャワーだけにするのではなく、湯舟につかり体の芯から温まるように心がけましょう。

適度な運動も体を温めるのにとても有効です。筋肉がつくと体の発熱量は高くなります。

タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激して、血管を収縮させ血流量を低下させます。体の冷えにつながりますので喫煙は避けましょう。

ストレスを溜めない

妊活中は日常生活や仕事のストレスのみでなく、中々妊娠しないことや周囲の人の何気ない会話にも傷つき、ストレスを感じることが多くなります。また排卵のタイミングに固執するあまり、ご主人が心因的EDになってしまい性交ができなくなったり、協力してくれないパートナーに対しイライラすることもあるでしょう。

ストレスをためてしまうと、自律神経が乱れホルモンバランスが崩れ、排卵障害になったり、着床障害になったり、直接卵子や精子に悪影響を与える恐れもあります。

ストレスを感じたら気分転換をして、気持ちを切り替えましょう。軽い運動をしたり、おいしいものを食べたり、自分の好きな趣味や推し活などに没頭することも良いストレス発散となります。

ストレスに感じることを、自分で紙などに書き出してみるのもおすすめです。問題を客観的に考えることで、解決できる場合があります。また、人に悩みを話すことでストレス発散になることもあります。身近に話せる人がいないときには、当院でもカウンセリングを行っておりますので、うまく活用してストレス発散してください。

実績のある病院をえらぶ

日本における体外受精の登録施設は、2022年で602施設となりました。2022年の新鮮胚を用いた治療周期総数は28万周期近くありますが、すべての施設が同じくらいの数の治療をおこなっているわけではありません。年間数例だけの施設もあれば、3,000例以上おこなっている施設もあります。

症例数が少ないからといって妊娠できないというわけではありませんが、高度生殖医療には技術が重要になってきます。年間数例の施設よりも、多く治療を行っている施設のほうが安定した技術力を維持できるとも考えられます。安定した技術はより良い成績に繋がりますので、ある程度実績のある病院を選ぶことも大切です。

当院の不妊治療について

①日本全国で登録されている602施設中、3,000例を超える施設は30件です。当院もこの中に含まれており、年間治療周期数は3,000例を超えています。胚培養士も10人以上在籍しております。保険診療から自費の先進医療まで幅広く対応しています。

②当院は女性医師が多く、担当医の指名も可能です。自分に合った最良の治療法を相談しながら決定することが可能です。治療にむけて、心配なこと、不安に思うことなど、ぜひご相談ください。

③当院では、できるだけ標準的な方法(保険診療の範囲内)で治療を完了することを目標としています。しかし妊娠に結び付く良好胚が得られなかった場合は、培養士が良好胚を得るために医師と討論を重ね、さらに治療をステップアップします。当院の治療では妊娠可能な胚が得られるよう、努力を惜しみません。

\初診相談でお悩みをスッキリさせませんか/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら