黄体補充療法とは

排卵後、卵巣からは黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されます。黄体ホルモンは、子宮内膜の構造を着床に適した状態に整える役割を担い、受精卵(胚)が子宮内で着床しやすい環境を維持します。一方、排卵前には卵胞ホルモン(エストロゲン)が子宮内膜を増殖させ、適切な厚さを作ります。黄体ホルモンと卵胞ホルモンは連携して機能し、妊娠成立に重要な役割を果たしています。

黄体ホルモンが不足すると、子宮内膜が着床に適した状態を維持できず、着床が妨げられる場合があります。また、黄体ホルモンには子宮の収縮を抑える作用があるため、不足すると流産のリスクが高まることも知られています。

黄体補充療法では、外部から黄体ホルモンを補うことで、その不足を補正し、子宮内環境を整えます。これは特に体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)などの高度生殖補助医療において、着床の成功率を高めるために重要な治療法です。

また、卵胞ホルモン(エストロゲン)も黄体ホルモンと協力し、子宮内膜の機能を維持します。これにより、胚の着床に適した環境を作り出すことが可能になります。治療においては、これら2つのホルモンのバランスを適切に調整することが重要です。

なお、2012年にアメリカ生殖医学会(ASRM)から、黄体機能不全症のスクリーニングとして基礎体温の測定や黄体ホルモン値の測定は推奨されないとの見解が発表されています。また、一般的な不妊治療における黄体補充療法の有効性については、十分な証拠が得られていない部分もあるため、治療の適用は患者さんの状況に基づいて慎重に判断されます。

\あなただけの不妊治療をご提案いたします/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

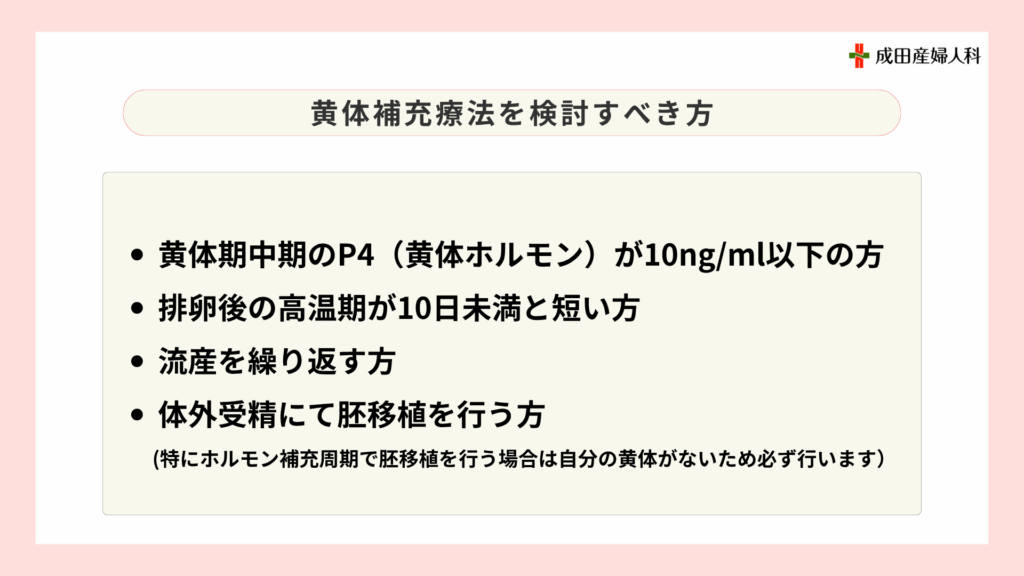

黄体補充療法を検討すべき方

同じ人でも周期により変動があるため、諸説ありますが、目安として上記のような場合に黄体補充が必要になると考えられます。

黄体補充療法の実施方法

検査によって黄体機能不全であると判断された場合、個々の状況に応じた治療を行っていくことになります。

1)黄体ホルモン値の低値や高温期短縮の方は、 排卵前後にhCG製剤の注射(黄体賦活法)を使用したり、排卵後に内服薬による黄体ホルモンの補充を行います。

2)卵胞や排卵に問題があるために黄体機能不全となっていると判断された場合は、排卵誘発剤を投与する治療が行われます。

3)体外受精のために採卵を行った後は、

・GnRHアゴニスト/アンタゴニストによる脳下垂体抑制の影響が残っている

・採卵操作によって顆粒膜細胞の多くが取り除かれてしまい、採卵後の黄体形成が不十分になる

などが予想されるため、十分な黄体機能の維持に努めます。

4)ホルモン補充周期の凍結融解胚移植では、排卵が起こっていないため卵巣は自分の力で妊娠に必要なホルモンを十分に分泌しておらず、完全な黄体機能不全の状態となります。そのため、胚の着床、妊娠の維持のため卵胞ホルモンと黄体ホルモンの補充は必須となります。最近は、天然型の黄体ホルモン膣坐薬を用いることが多くなりました。

\よくある質問10個にわかりやすく回答/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

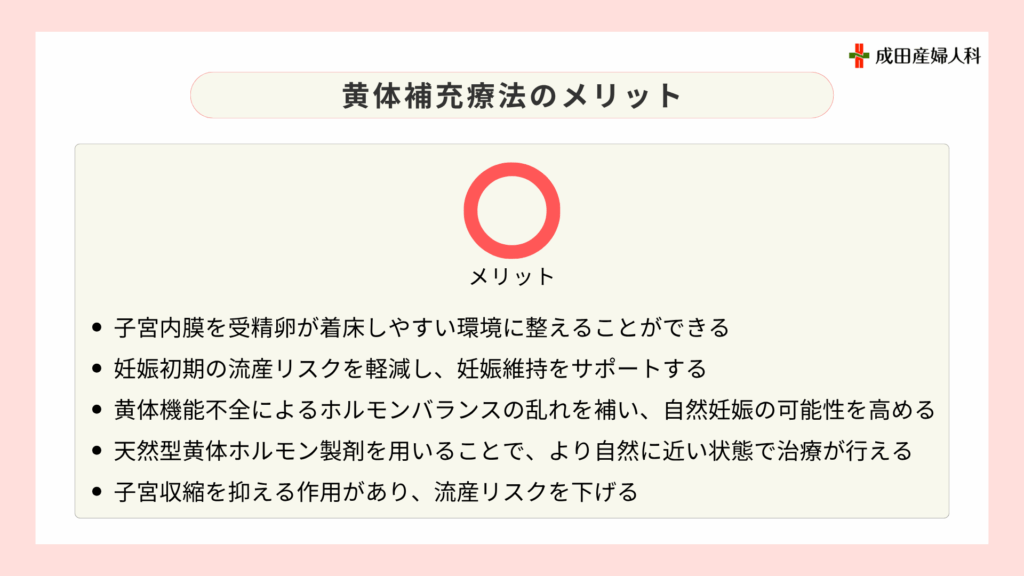

黄体補充療法を選択するメリット

妊娠を希望する方にとって、黄体ホルモン補充は大事な治療のひとつです。

排卵後の卵巣にできた黄体から分泌される黄体ホルモンと卵胞ホルモンは、子宮内膜を受精卵が着床しやすい環境に整えます。

妊娠を維持するために、妊娠初期には胎盤が形成されるまで黄体ホルモンが必須です。妊娠初期の流産リスクを軽減するために、黄体補充療法はこの助けとなります。

天然型黄体ホルモン製剤を使用することで、より自然に近い状態を作ることができます。最近では、体外受精後の生殖補助医療に用いられる黄体ホルモン製剤は経膣天然型のものが主流です。直接膣内に挿入することにより、全身への副作用が出にくく、子宮内膜局所濃度が相対的に高くなることが特徴ですが、不快感やかぶれなどが起こる場合は、内服薬への変更も検討できます。

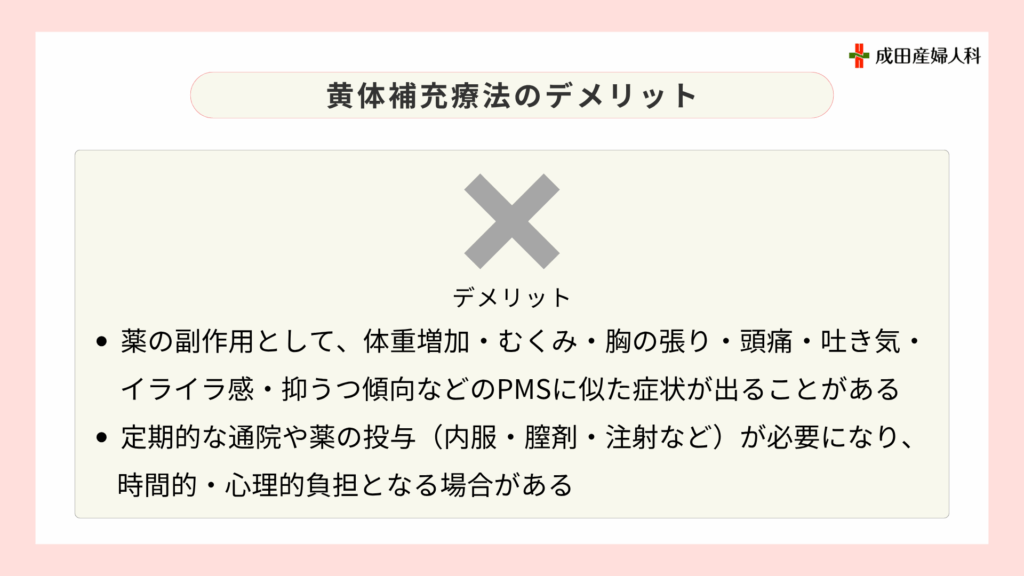

黄体補充療法を選択するデメリット

黄体ホルモン補充療法には、妊娠に向けてポジティブな影響をもたらす可能性が高い一方で、上記のようなデメリットが存在します。

薬の副作用に対しては、薬剤の変更や、日常生活の改善などで対応します。また、長期間にわたり使用する薬ではないため、使用中止すると改善されます。

また、日常生活への影響を抑えるためにも、個々の状況に応じた薬剤の使用法を個別に判断し、臨機応変に対応していきます。

黄体補充療法の注意点

・黄体補充は、決められた時間に正確に行うことがとても大切です。特に使い始めは時間を大きくずらすと、ホルモンレベルが安定せず、治療の効果に影響が出る可能性があります。

・黄体補充をしている間に、少量の出血(着床出血やホルモンの影響によるもの)が見られることがあります。出血が多い場合や心配な症状がある場合は、ご相談ください。

・「黄体補充はいつまで必要なのか」と思われる方も多いですが、治療の成功を支える重要な部分です。医師の指示があるまで必ず続けてください。自己判断で中止しないようにしましょう。

\黄体補充について気軽に相談してみませんか/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら

当院における黄体補充療法の実施費用

一般不妊治療

体外受精

使用薬剤

・膣錠:ルティナス、ルテウム、ウトロゲスタンの3種より選択

・内服薬:デュファストン

以上は保険での費用です。

当院の黄体補充療法について

当院では基本的なプロトコール(定められた治療手順)はありますが、患者さんに寄り添った個別化治療を心がけています。薬剤による副作用が出た場合でも症状に応じて柔軟に変更し、患者さんが無理なく治療を続けられる体制を整えています。

また治療中の不安や疑問に対応しては専任スタッフを配置し、相談しやすい環境の整備やサポートを行っています。

\不安をなくしたい方は今すぐご予約を/

【院長が語る】不妊治療についての疑問解消動画はこちら